ここではない、どこか

「犬があなたの膝に飛び乗るのは、あなたが好きだから。しかし猫が同じことをするのは、あなたの膝が暖かいから。」と言ったのは、アルフレッド・ノース・ホワイトヘッド。数学者であると同時に哲学者でもある御仁だ。だがしかし、猫好きの意図に沿って、寒い冬の日の夜に、暖かいからという理由で猫が膝の上に飛び乗るなんてことは、あんがい少ない。

その理由は、猫が天邪鬼だから、ということではない。こと現代では、かの地より暖かい場所がほかにもあるし、そしてそういう場所はたいてい、膝のうえのような、いかに猫とはいえ収まりの悪い凸凹はないし、トイレにいくからといって除けられてしまうようなこともないしね。

では、寒いさむい冬に、猫がながながとその身を横たえる場所はどこだろう? いくつか案はある。ストーブの前、暖炉の前も含む。縁側。こたつ。そして、かまどの中。順にみていこう。

ストーブもしくは暖炉の前 王道なり

さて、筆頭。ストーブ・暖炉の前。エネルギー源はなんでもいい。灯油、電気、ガス、エタノール、薪、炭。まあ、いろいろだ。灯油ストーブや薪ストーブ、ガスストーブ、暖炉のようなジュールの高いものは、ぽかぽか具合も最高。猫だって寝そべりがいもあるというもの。なぜかというと、伝導熱、対流熱、輻射熱 のコンボで恩恵を受けられるからだ。

伝導熱、対流熱、輻射熱 。これらは伝熱の基礎。やはり説明せねばなるまい。

伝導熱:そばにいたい 愛しているから

まずは伝導熱から。これは簡単。冷えた手で猫を抱きかかえたときに感じる暖かさ、これが伝導熱。言い換えれば、温度の異なるものが直接接触しているとき、温度の高いものの熱が温度の低いものに伝達することをいう。

熱は均衡をとろうとするので、その逆、温度の低いほうから高いほうに熱が伝達するのはありえない。だから猫にとって、猫たんぽは自分の熱を奪われる一方なのでメイワクこの上ない、となる。

対流熱:風にのせて、思いよとどけ

次に対流熱。これも簡単。エアコンやファンヒーターをイメージしてもらいたい。熱源と直接接触することなく、何かしらの媒体を介して伝わる熱、これが対流熱。鍋の中の卵も、お湯の対流熱でゆであがっている。

ただし、猫の抜け毛がまきあげられる程度の風が必要というわけではない。ガスコンロや焚火の炎のうえに空気の揺らめきを見たことがあるひともいるだろうが、あれが対流で、それ自体は温度差があれば自動的に発生する。なんといっても、熱は常に均衡を保とうとするのだ。エアコンやファンヒーターは、ファンで強制的に風を起こして伝熱範囲を広げているにすぎない。

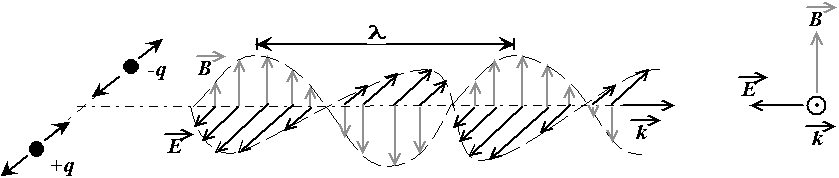

輻射熱:離れていても、伝わる

最後に輻射熱。離れたところから熱を伝達するところは、対流熱と同じ。でも輻射熱は、空気のような媒体を必要としない。代表的なものは太陽からの熱。茫漠とした宇宙空間に太陽はあるのだから、地球までの間に、熱を伝える媒体となるものは無いに等しい。それでも、イランの砂漠の気温を80度まであげる程度のことはしてくれる。

その空間に媒体は無い。では何が熱を伝えるのか。実は、太陽、というか、太陽に限らず全ての熱源は、熱を伝達しているわけではない。電磁波を放射しているのだ。

そもそも、熱とは何だろう? つきつめれば、熱をもっている状態とは、何らかのエネルギーでもって原子、分子が振動している状態のこと。この振動により、特定の波長をもつ電磁波が発せられる。

電磁波のうち、ヒトの目で認識できる波長のものを「可視光線」という。ふつうは、単に「光」と呼んでいる。暖房機器や鍋でよく聞く「遠赤外線」とは、電磁波のうち3μm~1000μmの波長のこと。遠赤外線の波長は可視光線の範囲を超えているので、コマーシャルでよく使われるイメージに反して、赤や黄色に見えるわけではない。

0K(ゼロケルビン)=−273.15℃でもなければ、全ての物体は熱を持つ、つまり、電磁波を発している。この点ではあなたや猫も例外ではない。太陽や暖房機器や電子レンジやスマホとの違いは、波長や強さだったりする。

核融合を現在進行形で行う膨大なエネルギーの塊である太陽からは、様々な波長の電磁波が放射されている。電磁波が当たった原子、分子は、電磁波と共振して振動する、つまり、熱を持つ。これが、太陽の光を浴びて暖かいと感じたときに、あなたに起こっている現象。

現象そのものは、太陽もストーブも暖炉も同じ。発せられた電磁波が、猫や壁や床の分子、原子を振動させているのだ。実のところ、この共振は直接接触している場合も同じ。熱が伝わるといっても、何か実体のあるものが移動しているわけではない。猫たんぽを抱えているときは距離が近く猫電磁波が減衰しないから、5m離れているときよりも暖かくなるというだけ。

やっぱりストーブが好き

つまり、ストーブや暖炉の前の床に寝そべっている猫には次のようなことが起こる。まず、輻射熱で猫そのものが暖まる。そして輻射熱は、床も壁も暖めるので、床からの伝導熱でも猫は暖まる。暖まった床や壁、ストーブや暖炉そのものは、周りの空気を暖めるので、 対流熱でも猫は暖まるのだ。

どうやら、ストーブにも暖炉にも、あなたの膝の上が 勝てる見込みはなさそうだ。

エンガワ 寿司ネタではなく

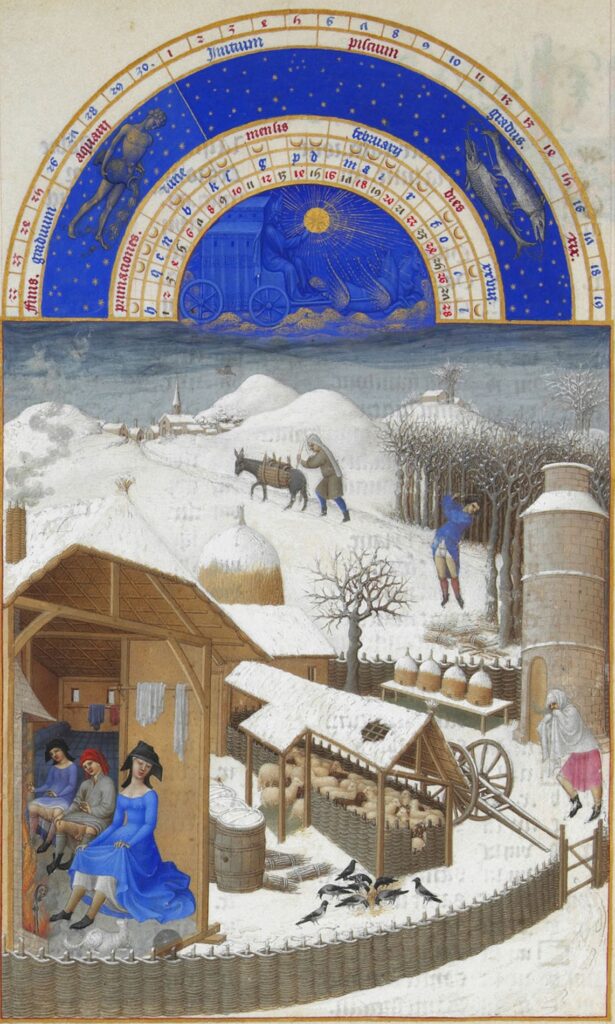

外気むき出しだったのを、障子&板戸とのセット使いによって室外から室内になった空間で、次いで障子と板戸とがガラスの掃き出し窓にとってかわったらしい By:カモノブブ/Source:photo AC

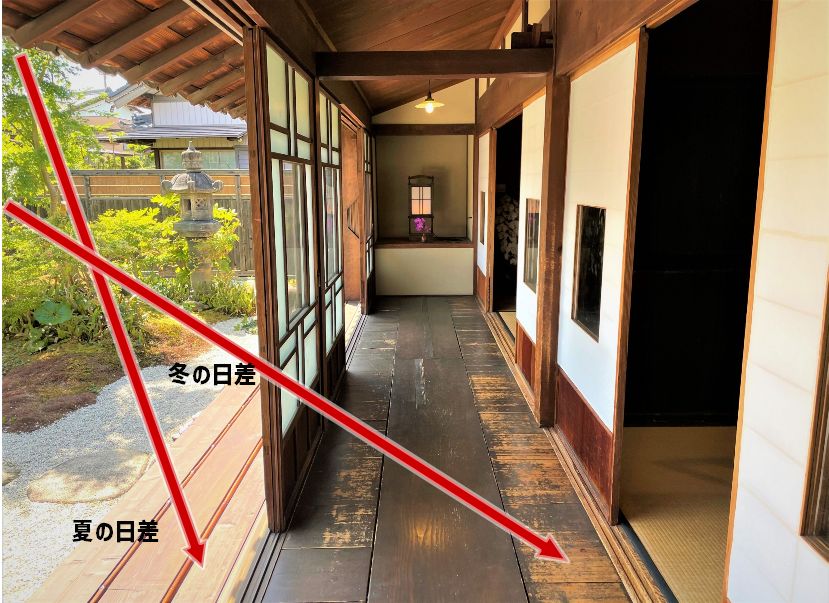

さて、縁側である。2023年の今日に縁側を具体的にイメージできる御仁は、はたしていかほどいるのか。縁側とは、家の庭に面したほう、前面に掃き出し窓が設けられた廊下である。

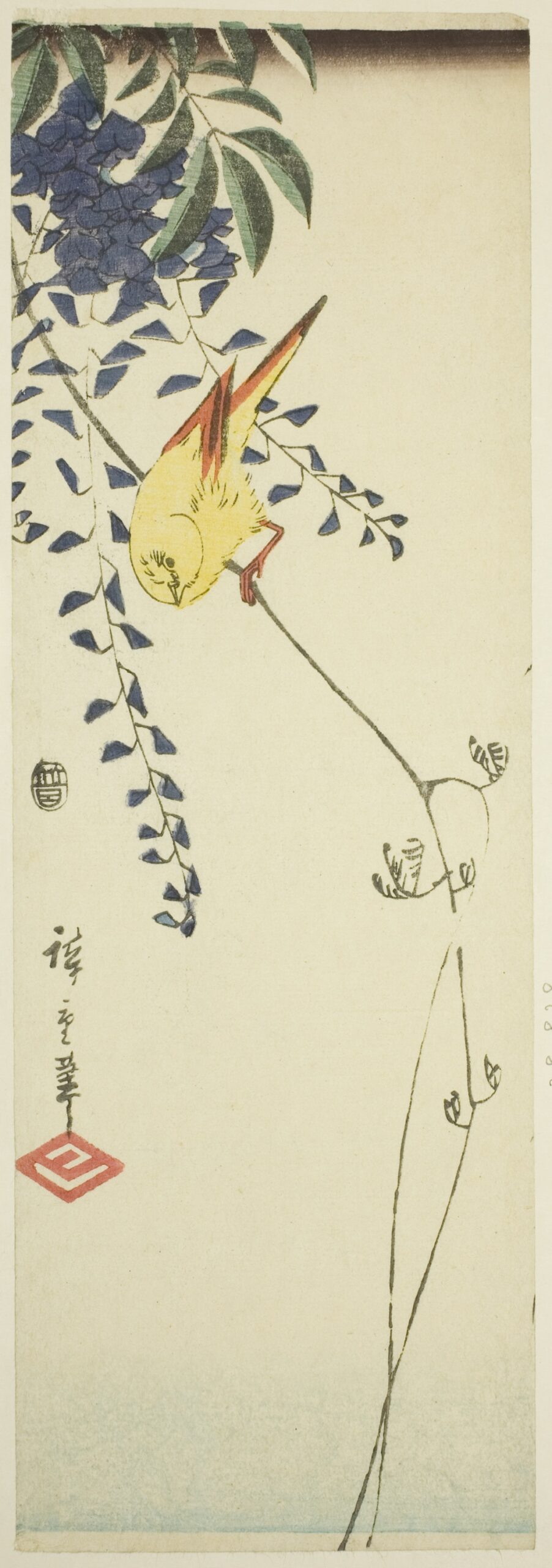

幼いころ、わが実家やそのご近所、親類縁者やそのご近所の家、つまり、規模の差はあれど農業を営んでいる田舎のお宅には、決まって縁側があった。縁側は、二間つづきの和室に面していて、和室との仕切りには障子を使う。障子と猫との因縁は浅からずなものがあるが、ともかく今は縁側の話。庭はたいてい敷地の南側にあるし、縁側は庭に面している。つまり、日当たりが最もよいところに縁側はある。そして、前面掃き出し窓である。すると、どうなるか。縁側がサンルームと化するのである。

日の光なかりせば耐えがたし冬の日よ

筆者が実家にいる間に飼っていた歴代の猫は3匹。面倒見のいい「ぶち」、ツンデレの「みけ」、甘えん坊の「ちび」。性格も食べ物の好みも三者三葉。でも、共通することもあった。そのひとつは、縁側が好き。

いや、これだけでは真実の全てを物語っていない。冬の悪天候の日の縁側は、寒いし日向ぼっこもできないしで、けっして居心地のよいところではない。正確には、小春日和や晴れた春の日の、12時~15時頃の縁側が好き、だ。

それも道理。実家でも親類宅でもご近所さんでも、暖房機器は障子の向こうの和室においていた。だから和室は暖かいけど、日当たりがそこまで良いわけではない。縁側の床や壁は、午後までの日差しで十分に暖まっているし、そのうえ、外で干した布団がよく縁側に積みあげられていたものだから、ふかふかの布団があるわけだ。

ストーブほどの輻射熱はないが、太陽光の輻射熱はあり、暖かさの残る布団からの伝導熱もある。対流熱はそこまででもないが、そのぶん日光浴ができる。猫が喜ぶのも納得の環境だ。

失われつつあるもの

余談になるが、縁側とはよくできた建築構造だ。まずパッシブデザインとして。縁側はたいていひさしとセット。だから、太陽高度の高い夏は、縁側への日照時間は午前中や午後も遅くになってからだけで、正午前後は日陰になる。一方で、太陽高度の低い冬は、 縁側へは正午前後を中心としてほぼずっと照射している。したがって、夏は(比較的)涼しく、冬は(比較的)暖かい。また、部屋とは障子で区切られているので、外気の緩衝空間ともなる。たいそう合理的である。

次に、コミュニティスペースとして。かつて、実家のご近所のおじいちゃん、おばあちゃんは、うちに来るのに玄関なぞ使わなかった。縁側の掃き出し窓を直接開けて「○○ちゃん、いるかい?」と声をかけるのだ。そして家人は、縁側でお茶を出してそのまま接待する。むろん、縁側の掃き出し窓には鍵なぞかけない。空き巣なんか考えなかった、平和な、今にしてみれば神話か民話のような昔むかしの話だ。

縁側のポジショニング

最近の住宅には見られない建築構造はいくつかあるが、縁側もそのひとつ。住居空間に余裕は無いのだから致し方ない部分もある。それでもなお縁側は、猫が丸くなって寝ていたり、某おばあちゃんがお茶を飲んだり、我々をほっこりさせる環境としてのポジションを今もかろうじて保持している。これがいつまで続くのか、気になるところだ。

猫は丸くなる

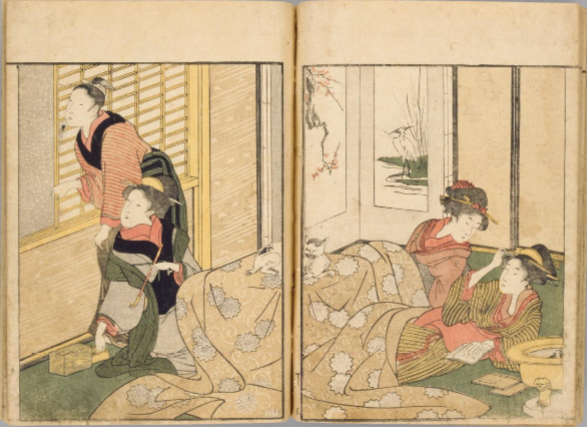

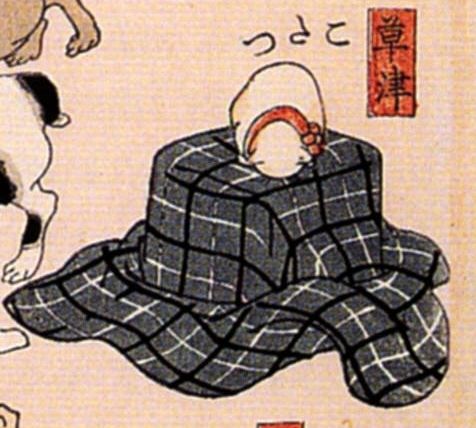

こたつ。文化的にも実質的にも、猫の王座、あるいは寝座としてふさわしいもののひとつ。漢字が同じか否かまでは定かではないが、埼玉県の一部ではこたつのことを「ねこ」と読んでいた地域もあったようだし、全国区では、なんといっても歌にもなっているのだから。

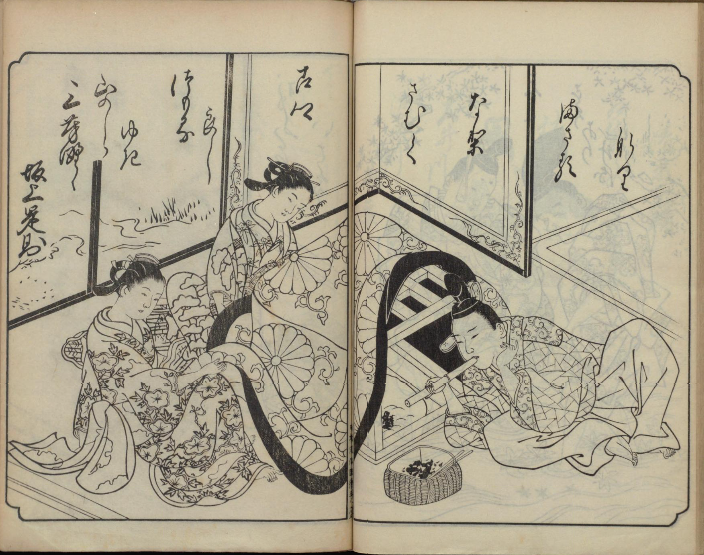

この歌の初出は、1911年の「尋常小学唱歌 第二学年用」。しかし、猫とこたつの組み合わせは、なにも武笠三のオリジナルというわけではない。それより約100年前に発行された「絵本四季花」には猫とこたつの組み合わせが描かれている。

歌麿だって伝統にのっとっただけだ。さらに1世紀前の西川祐信が、すでに猫とこたつの組み合わせを描いているのだから。さて、そんなこたつの歴史とは、どのようなものなのだろうか。

火榻に足さしならべて

たいていのものがそうであるように、こたつもまた起源がはっきりしない。江戸時代の岩瀬醒(山東京伝)は随筆「骨董集」で、室町時代の文献にみえる「火榻」が今日でいうこたつだと推測している。火榻は、炉、つまり小さな囲炉裏のようなものに、木製の枠というより櫓をおいたものらしい。

ところが、こたつが普及したのは17世紀になってから。というのも、当時のこたつの熱源は炭。室町時代はまだ炭の価格が高く、庶民の手に届くようになったのが江戸時代になってからなのだとか。だから、西川祐信はこたつを、目新しいものとしてではなく、すっかりなじんだものとして描いたにちがいない。

ダモクレスの剣

人生は危険に満ち溢れている。なんといっても、笑いすぎで死ぬことだってあるのだ。こたつも例外ではない。ことに、炭を使っていた時代は。

こたつは、布団をかぶせるのだから、内側の空気の入れ替えが十分にできないことがある。つまり、酸素濃度が低下する。酸素濃度が低下すると、薪や炭が不完全燃焼する。不完全燃焼すると、一酸化炭素の濃度が上がる。

知人の話。まだ幼いころ、こたつの熱源に炭をつかっていたそうだ。家族でこたつに入っていると、なんだか頭が痛い。気分もちょっと変だ。その様子を察した親が慌てて窓を開けて換気する、ということがあったそうだ。

大人より体の小さな子供のほうが影響が早く現れる。いってみれば、はからずも知人が、鉱山のカナリヤになっていたのだ。

猫は子供より体が小さい。したがって、一酸化炭素の影響も受けやすい。実際に、炭を使っているこたつから猫がふらふらになって出てきたとか、死んでしまったなんて話も聞く。やはり王座は、常に危険と隣り合わせということか。

こたつのポジショニング

こたつは利点もあるが欠点もある。そのひとつは、座面に高さのある椅子との相性がイマイチなこと。調査によると、こたつの所有率は51%だそうだ。住宅事象もあろうが、椅子に座るライフスタイルも寄与しているのだろう。

縁側はレッドリスト入り確実だが、こたつは、そうではない。今は、まだ。冬といえば、こたつにミカン、そして猫。そんなポジションを、いつまで保つことができるのだろうか。そして、そのポジションが失われたとき、猫の王座は、いったいどこになっているのだろうか。

かまどの中にいるものは

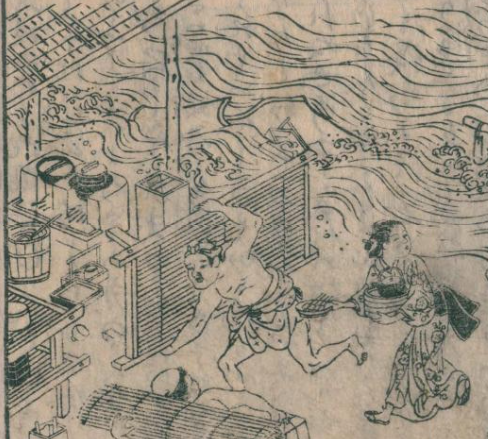

およそ世界のどこでも、まず炉、つまり囲炉裏があり、次いで、炊事を目的とする独立した火床が成立するようになった。かまどの誕生だ。

大陸では、2世紀に副葬品として竈の模型が作られている。日本では、古墳時代の竪穴式住居に痕跡が見られるという。朝鮮半島を経由して日本に渡ってきたとか。

日本において、万葉集や日本書紀は文字による記録のあけぼのだが、すでに「可麻度」「竈」ということばを見ることができる。都ができて、人口密度が上がり、また、大人数の料理を一度に作る必要もあっただろうから、炉ではとうてい炊事しきれなかったのだろう。

猫はどこに出てくるんだって? では、奈良時代から昭和初期までひといきに移動しよう。ここで登場するのは俳人、富安風生。彼は句集「十三夜」で、こんな句を読んだ。

何もかも知つてをるなり竈猫

作:富安風生

まだ暖かさの残るかまどの中に入り込み、暖をとる猫の姿を読んだものだ。竈猫は彼の造語だが、正岡子規に評価され、新たな冬の季語として、歳時記に登録された。これをきっかけとして、「へっつい猫」「こたつ猫」「灰猫」「猫洗う」など、猫にまつわる新たな季語が生まれたという。

驚きでもある。あれだけ浮世絵にも描かれて、相当に一般化されていたと思われる猫×こたつの組み合わせが、竈猫より後に季語として使われたなんて。

ここからは推測。みなさんが「竈猫」と聞いてどのようなものをイメージするか分からないのだが(筆者は正直ピンとこない)、俳句の世界では、かまどのなかの猫が灰まみれでぬくぬくと暖をとる、ちょっととぼけたイメージなのだそうだ。対して、こたつ×猫は、ことに江戸~昭和初期の炭を多用していた人々には、上に述べたちょっとしたスリリングな背景を連想させた。だから、文字数を極端に削り、ごくわずかな言葉でイメージを思い起こさる俳句では使いづらい。したがって、猫を季語につかうことを富安風生が再発見する昭和初期まで、使われることなく至ったのではなかろうか。

冬の伏兵

かまどを壁と天井とが土でできた小部屋とみなすと、意外にも暖をとるには悪くない選択だ。

理由のひとつ目は、保温性。 保温性は比熱[kJ/(kg・K) 叉はkJ/(m3・K)]で示すことができるのだが、 土の比熱は木材と同レベル。だから、まだ暖かい状態でかまどの中に入り込めば、天井と壁と床とに残るぬくもりをフルに活用できるし、しかもそれが長く続く。

ふたつ目は、体感温度。天井と壁と床とが暖かいと、体感気温的に有利なのだ。

体感気温とは何か。気温はエアコンの設定温度どおりなのに、コンクリートの建物内は寒い。そんな体験をしたことがあるだろう。この「寒い」が、体感気温。

物の近くにいる場合、体感気温は、その表面温度の影響をうける。例えば、冬の夜、家の中にいる場合。壁の表面温度が5度で、気温が25度なら、(壁の表面温度25度+気温5度)/2=体感気温15度となる。部屋の中で15度は、じっとしていると確かに少し寒い。

逆に、夏、部屋に人がたくさんいる場合。人の表面温度が35度で、気温が25度なら、(人の表面温度35度+気温25度)/2=体感気温30度となる。部屋の中で、エアコンをつけて30度はたしかに暑い。

かまどは、かまくらのように天井と三方の壁とがある。だからこの中にはいったとき、猫の体感温度は、かまどの表面温度の影響をだいぶんうける。同じく天井と三方の壁がある暖かい場所として内燃エンジン自動車のエンジンルームの中があるが、比熱が土より低い金属に囲まれているので、暖かさは残念ながら長持ちしない。

灰かぶり

今日では竈はさほど一般的ではないから、中で暖をとる猫を見た人は少数派だろう。しかしかつては、俳句で竈×猫が読まれて、それに皆が、いわば「さもありなん」と思う程度には認知されていたようだ。では、他の国や地域ではどうか。

いまのところ、ずはりは見つからない。ただ、おや?と思う記載はある。それは、ペンタメローネ。イタリアはナポリ方言で描かれた民話集。

ペンタメローネは、いわゆる枠物語のていをなしているのだが、このなかに「灰かぶり猫」というお話がある。原文は「La gatta Cenerentola」。gattaが猫、cenereが灰を意味する。シンデレラの元ネタのひとつと言われているのだが、その中に、こんな一文がある。

ゼゾッラはとうとう客間から台所へ、王座からかまどのそばへ、豪奢な絹に金の衣装はボロ雑巾に、笏は焼き串に、というように落ちぶれてしまいました。こんなにも立場が変わり果てたうえに、名前までもうゼゾッラではなく、灰かぶり猫と呼ばれるほどになり下がってしまったのでした。

「ペンタメローネ」ちくま文庫 ジャンバティスタ バジーレ著 杉山洋子、三宅忠明 訳

台所の、かまどのそばに追いやられた姫が、「灰かぶり猫」と呼ばれる。これはもう、イタリアの猫もかまどに入り込んで暖をとったということではないのか。そしてイタリアの猫がそうであれば、他の国や地域の猫も、同様だったのではないか。

いや、もしかしたら、ペンタメローネにでてくる「かまど」は、我々のイメージするかまどと同じではないのかもしれない。該当箇所の原文はfocolare、英語ではhearth。日本語訳では、「かまど」とあてられている場合もあるが「炉床」という訳もあてられている。

中世~ルネサンス期の欧州。城のような大きな屋敷では、煙が外に抜けるように天井に孔が開けてある火床、一般的な日本人なら「暖炉」と認識するところで調理をしていた。それこそ、肉を焼いたり、鍋で何かゆでたり、片隅にあるオーブンでパンを焼いたり。囲炉裏と同じく、万能調理設備のような位置づけだったようだ。だから、ペンタメローネの「かまど」が、暖炉の床を意味していたことも十分ありえる。

それでもなお、灰の中に

先に、かまどは天井と三方の壁とがあるから暖かさ倍増と書いた。暖炉であれば、壁は、まぁあるかもしれないが、かまどのような天井はない。灰はあり、灰自体の比熱も土と同等だが、周りのほとんどを覆われているかまどと比べてぽかぽか度は落ちる。それでも、猫は暖炉で灰まみれになったのだろうか?

ありえる。だって現在もまた、猫は灰の中に飛び込んでいるのだから。

ゼゾッラやシンデレラは、台所仕事をさせられたから灰でちょっと汚れてた、ではなく、暖炉で灰にまみれて暖をとっていた、という設定だったのかもしれない。

サンクチュアリは何処

筆者の住宅には、昨今の住宅事情にもれずストーブも縁側もこたつもない。もちろんかまども。だから猫が冬にもぐりこむ先はふとんだ。実家にはまだ、縁側もこたつもあるが猫はいない。母は、看取るほど自分の寿命が残っていないからといって飼おうとしない。

猫の愛する冬の寝床は、今も残るものもあり、すでに風前のともし火のものもあり。彼らは常に現実的だから、昨日まであったものが無くなったといって怒ることはあるにせよ、無いなら無いで順応し、また別の場所に横たわってごろごろと喉を鳴らす。なんといっても猫は「最も快いところを見つける天才」なのだから、可能な範囲でベストをつくすにきまっている。そうやって1万年も生きてきた。10年や100年や1000年で変わるわけがない。

1月中旬は大寒。二十四節気では、一年でいちばん寒さが厳しくなるころとされる。しかし、冬来たりなば春遠からじ、飛花落葉が世のつね人の常。冬も戦争も疫病も夏も祭りも人生も、いつかは終わる。できることは、可能な範囲でベストをつくすこと。そう、いつだって、猫に学ぶべきことはあるのだ。

Reference

- 「日本民家語彙集解」日本建築学会/民家語彙集録部会 編

- 「物事起源辞典 衣食住編」東京堂出版

- 「合本俳句歳時記」角川書店

- 「ペンタメローネ」ちくま文庫 ジャンバティスタ バジーレ著 杉山洋子、三宅忠明 訳

- https://www.arib-emf.org/01denpa/denpa01-02.html

- https://www.nro.nao.ac.jp/entry/01.html

- http://www.photon.t.u-tokyo.ac.jp/~maruyama/thermo/thermo.pdf

- https://www.kz.tsukuba.ac.jp/~abe/ohp-energy/en2017-02.pdf

- https://www.isee.nagoya-u.ac.jp/50naze/denpa/

- https://www.jgka.or.jp/gasusekiyu_riyou/anzen/co/index.html

- https://www.env.go.jp/air/report/h16-13/02.pdf

- https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjtp1987/3/1/3_1_31/_pdf/-char/ja

- https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsms/67/5/67_551/_pdf/-char/ja

- https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/jutaku/report/details/report1_02.html

- http://www.paroledautore.net/fiabe/classiche/basile/gattacenerentola.htm

- https://www.gutenberg.org/cache/epub/2198/pg2198-images.html

First posted date : February 13,2023