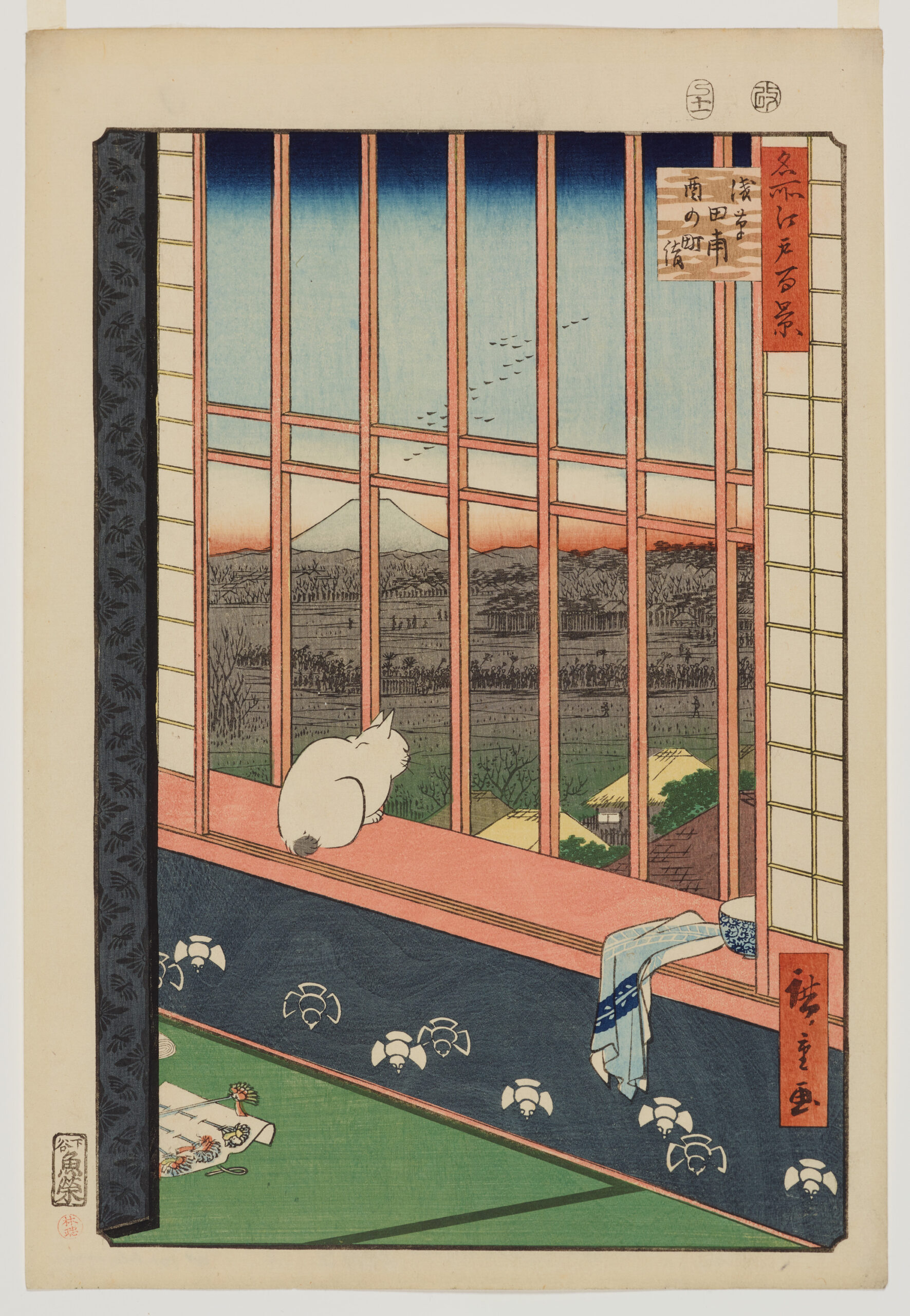

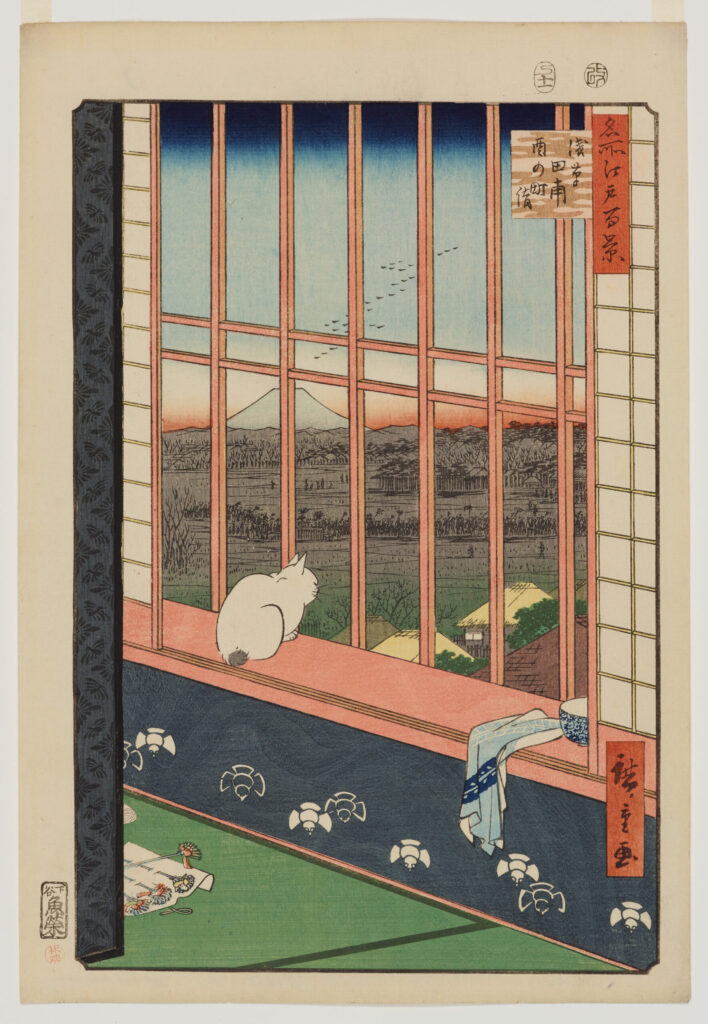

江戸時代の画家、歌川広重(1797-1858)による木版画。 100枚以上ある名所江戸百景のうちの一つ。広重晩年の作。11月の酉の日に行われる鷲神社の祭礼から帰る人々を、遊女屋の窓から猫が眺める姿が絵描かれている。

透視画法によって表現される、猫の好きな「高いところ」感

歌川広重といえば、抒情性のある風景画がお得意。その中で最もネコMAXなのがこちら。描かれた情景の解説は、中の人の好みなのかそれとも問い合わせが多いのか、ほとんどがそっけないColBaseのなかにあって温度高めのこちらを読んでいただいたほうがよさそう。

ネコは高いところが好き、窓から外を眺めるのも好き。なので、ベンガラ格子らしきところから外を眺めるこの絵は、まったくもって猫らしさ満載。

さて、広重は歌川派だが、歌川派の始祖は豊春。ここで、豊春の作品のひとつ、「浮絵 紅毛フランカイノ湊万里鐘響図」を見てみよう。

by 歌川豊春/Source:Wikimedia

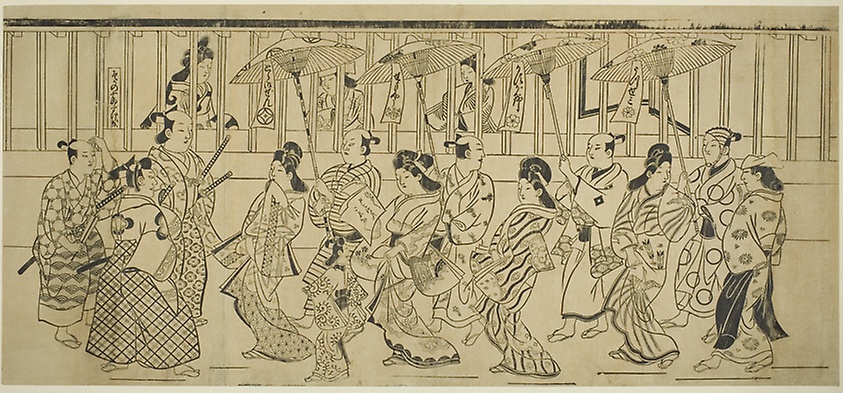

この時代、解体新書が刊行されたこともあり、絵画にも波及したリアリズムの流れにのって、新しい技術が研究された。そのひとつは、ルネサンスの時代に確立した「透視画法」。豊春が透視画法を使って書いたのが、前述の絵だ。エッチングとみまごうばかりだが、それもそのはず。そのものずばり、エッチングを模した木版画なのだ。豊春は、かようにしてモノにした技術を背景として使い、スケール感のある合戦図やそぞろ歩く美人画を描いていった。

上の絵は、浮世絵の創始者とみなされている菱川師宣(1618? -1694) のもので、下の絵は歌川豊春(1735-1814)のもの。どちらも美女が歩いている絵だが、背景が異なると受ける印象もちがってくる。

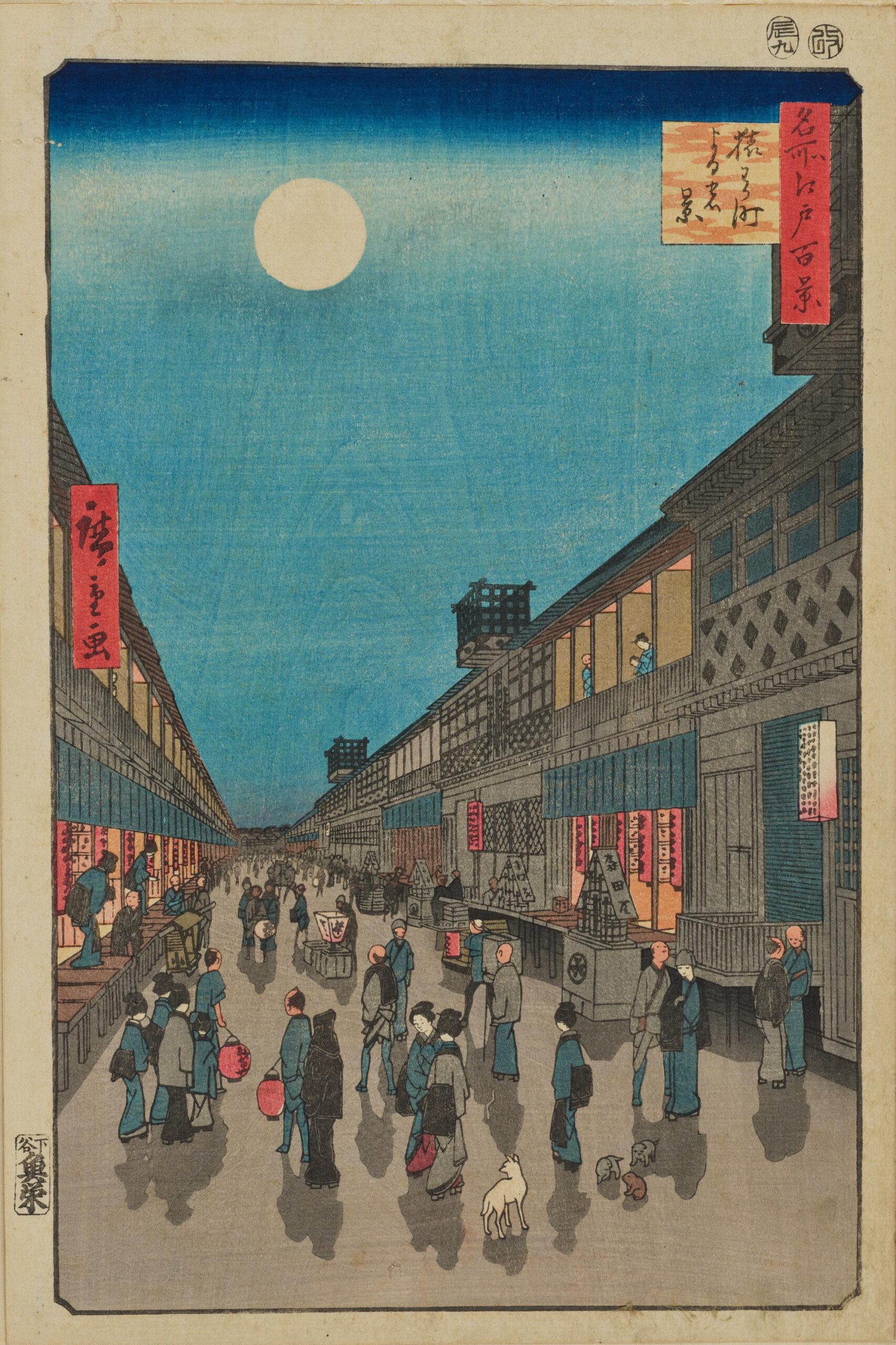

透視画法を使った風景描写の系譜は、北斎をへて広重に至り、顔料や印刷技術の進歩もあいまってか、単なる背景としてでなく表現のために使いこなせるようになった。

表題の絵も、手前に見える明るい市街、その向こうで暗く霞に沈みはじめた田んぼ、しらじらと空になかば同化する富士山が、はるかに開けた景色をもたらし、巣にかえる鳥の群れが、暮れなずむ風景の詩情を高めている。

ネコ好きならずとも気に入る人が多かろうこちらの絵。当時の遊郭はせいぜい2階建てかそこらだから、こんなに上のほうから眺める構図にはならないよね?とは、言わないでおこう。

Reference

- 別冊太陽「浮世絵師列伝」株式会社平凡社

- 「日本美術の歴史」辻惟雄著 東京大学出版会

First posted date : December 16,2022